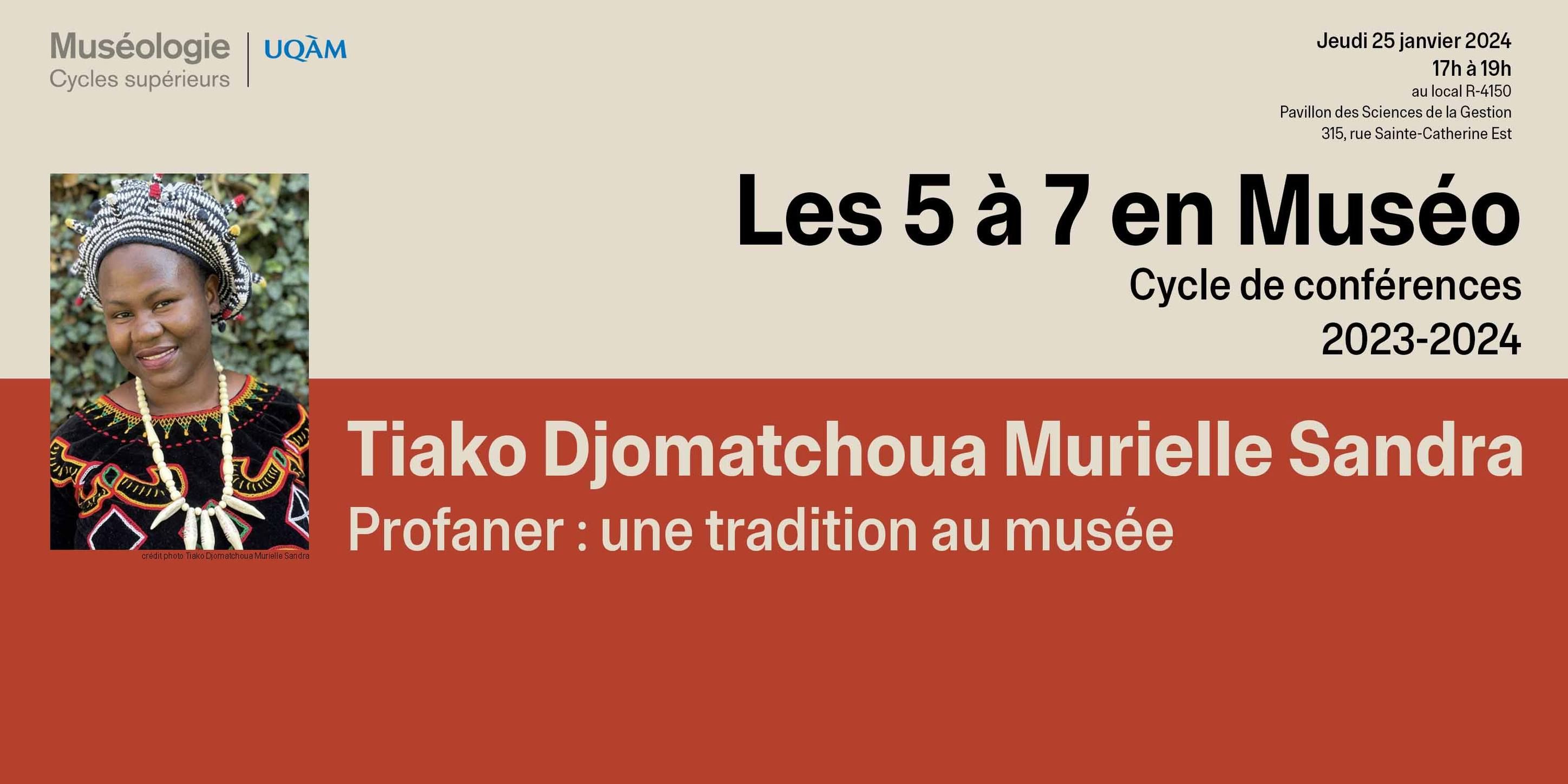

Conférence de Tiako Djomatchoua Murielle Sandra : « Profaner : une tradition au musée »

- Université du Québec à Montréal (UQAM)

Les Cycles supérieurs en muséologie vous invitent au premier 5 à 7 en Muséo de l'année 2024, pour lequel nous aurons le plaisir d'accueillir Tiako Djomatchoua Murielle Sandra, doctorante à Princeton, pour une conférence intitulée « Profaner : une tradition au musée ». La rencontre aura lieu à 17h au local R-4150 et portera sur le concept de profanation au musée, en regard des collections d'art africain détenues par les institutions occidentales, en prenant l'exemple de la matriarche Ngonnso, promise à une restitution en 2022 par la Prussian Cultural Heritage Foundation en Allemagne.

Les 5 à 7 en Muséo est un cycle annuel de conférences, organisé par les Cycles supérieurs en muséologie de l'UQAM, à l’occasion duquel des professionnels.les, chercheurs.es et experts.es en muséologie et en patrimoine sont invités.es à nous faire part de leur expérience et/ou de leur recherche. Les rencontres sont suivies d'un moment d'échange informel autour de grignotines et de boissons.

La conférence

Empilés pêle-mêle, ou groupés selon leur possible origine géographique ou ethniques, les objets sub-Sahariens dans les musées occidentaux ne sont reconnus leur caractère identitaire que de leur provenance exotique : « l’Afrique ». C’est ce qui justifie que l’on puisse parler de « l’art africain » comme s’il s’agissait d’un art uniforme provenant d’un seul pays. Derrière la façade touristique des réserves, se cache une réalité bien plus sombre : la profanation continue et perpétuelle d'une catégorie objets condamnés à un exil permanent. Pour appréhender ce concept de profanation, il est essentiel de considérer les objets africains comme des énergies, voire des sources d'énergie, organisées en fonction de leur état, de leur impact, et de leur activité potentielle. L'objet, en tant que énergie ou source d'énergie est hypersensible. Cette hypersensibilité active ou désactive des mécanismes et des processus en fonction des contacts. L'exploration et l’analyse de ces contacts, tangibles et intangibles, permet de dresser un tableau des méthodes de profanation depuis l'entrée des objets coloniaux africains au sein des institutions culturelles occidentales jusqu'à leur problématique restitution. En se basant sur le cas de la Matriarche Ngonnso, promise à une restitution en 2022 par la Prussian Cultural Heritage Foundation en Allemagne, cette présentation analysera les mécanismes de la profanation au musée, avec une attention particulière sur comment les traditions et les conventions régissant le catalogage, l'architecture des collections d’objets d’Afrique, la conservation, ainsi que les expositions convergent à perpétuer un regard colonial diffus dans un ensemble de pratiques et de conventions qui nient la vision du monde propre que chaque objet des collections d’Afrique expriment, représentent, conservent, et défendent soit collectivement soit individuellement.

Tiako Djomatchoua Murielle Sandra est doctorante à Princeton University. Elle s'intéresse aux mécanismes de reconstruction et de réactivation de la mémoire des objets coloniaux d'Afrique Centrale à partir d'une approche multimédia. À Princeton University, elle travaille sur un projet d'humanité digitale sur la symbolique des scarifications chez les Luba au Kasai et de Kinshasa intitulé « Beyond beauty: scarifications as testaments of life and death ». Elle travaille aussi avec le Conseil des arts de l'Association des Études africaines (ACASA) sur des questions de restitution et d'accessibilité numérique à la culture matérielle africaine dispersée dans les musées en Amérique du Nord. Récemment, elle a été sélectionnée comme boursière de l'Académie des Traces en Allemagne.

Pour tous les détails ou pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre directement sur la page de l'événement.

Actualités connexes

Webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks »

Webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks »

- En ligne

Le webinaire « Musées d’art en plein air / Sculpture Parks » consiste à donner la parole à des spécialistes et à des professionnels du monde de l’art sur la question de la muséalisation de l’art public.

Conférence d’Isabelle Bertolotti au MAC

Conférence d’Isabelle Bertolotti au MAC

- Montréal

CIÉCO est fier de s’associer au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) pour la tenue d’une conférence de la commissaire Isabelle Bertolotti.

Cycle de conférences « À propos d’exposition » à la Galerie UQO

Cycle de conférences « À propos d’exposition » à la Galerie UQO

- Galerie UQO (GUQO)

- Gatineau

Dans le cadre du programme court de troisième cycle en théories et pratiques de l’exposition mis sur pied conjointement par la Galerie UQO et l’École des arts et cultures (Édac), la directrice et commissaire Marie-Hélène Leblanc aura à sa charge le cours EXP6033 – Rencontres avec les spécialistes cet hiver.

Rassemblement _Entre nos archipels : Dialogues autochtones en contextes francophones_

Rassemblement Entre nos archipels : Dialogues autochtones en contextes francophones

- Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)

- Montréal

Prenant appui sur les expositions d’art autochtone actuellement à l’affiche au MBAM, le rassemblement Entre nos archipels : Dialogues autochtones en contextes francophones a pour objectif de mettre en relation des personnalités autochtones du monde de la culture issues d’horizons géographiques et culturels différents (Kanien’kehá:ka, Anishinaabe, Wendat, Ilnu, Eeyou, Inuit, Ininiwak, Atakapa-Ishak, Kali’na Tɨlewuyu, Jola, Malagasy, Mā’ohi, Tagata Sāmoa…). Une particularité cependant les unit : les peuples auxquels ils et elles appartiennent ont été colonisés, à un moment de leur histoire, par la France.